~保育士するならNishinomiya~ 保育士確保事業

更新日:2025年5月16日

ページ番号:60253218

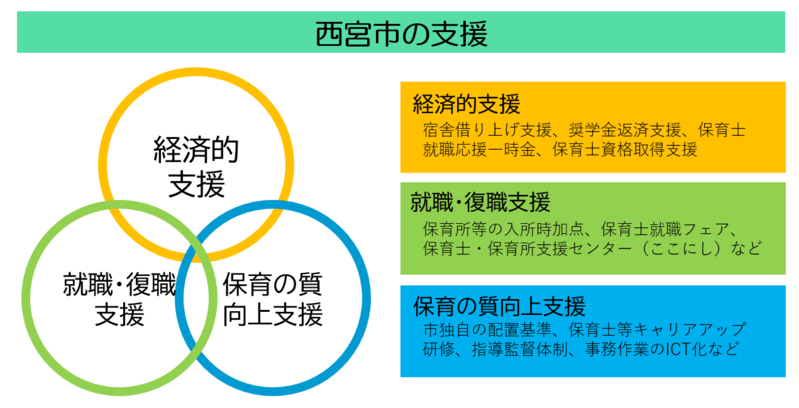

本市では、保育士さんに市内保育所等で働いていただくために、大きく分けて「経済的支援」「就職・復職支援」「保育の質向上支援」の3つの支援を実施しております。

3つの支援の詳細については、下記のとおりとなっておりますので、ぜひ、本市における保育士確保事業をご覧ください。

また、私立の市内保育所等で働いていただいている保育士さんに、「勤務先の選び方」や「実際に働いてみて感じたギャップ」、「これから実習に臨む学生へのアドバイス」などについてお話を伺いました。

▼▼保育士インタビューはこちらから▼▼

目次

■支援1 ≪経済的支援≫

宿舎借り上げ支援事業

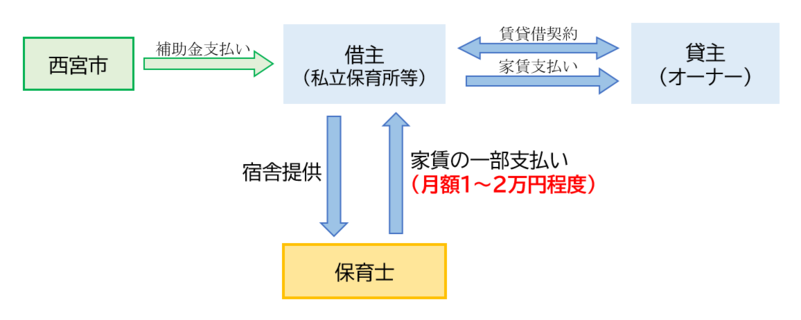

平成29年度から、市内の私立保育所等が借り上げた宿舎に新規で採用された保育士さんが入居した場合、賃借料等(月額:上限82,000円)の4分の3を市から各私立保育所等へ補助する事業です。

これにより、保育士さんは低額(月額1~2万円程度)で宿舎を利用することができます。(制度の利用等については、各私立保育所等にお問合せください。)

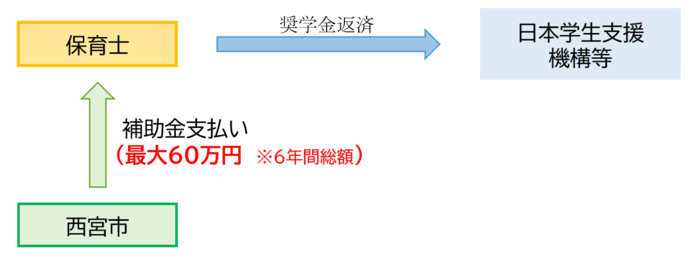

奨学金返済支援事業

奨学金を利用して保育士資格を取得し、市内の私立保育所等で保育士として就職された方を対象に、奨学金の返済に要する費用の一部 (年間に返済する金額の半額、上限10万円)を最大6年間補助します。

詳しくは、西宮市保育士奨学金返済支援事業(ページ番号:23120163)をご覧ください。

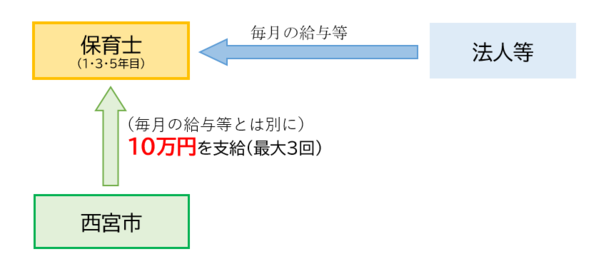

保育士就職応援一時金支援事業

令和4年4月1日以降に、市内の私立保育所等で保育士として採用された方を対象に、その経験年数に応じて( 1年目・3年目・5年目)それぞれ 10万円を支給しています。

詳しくは、西宮市保育士就職応援一時金事業(ページ番号:63254448)をご覧ください。

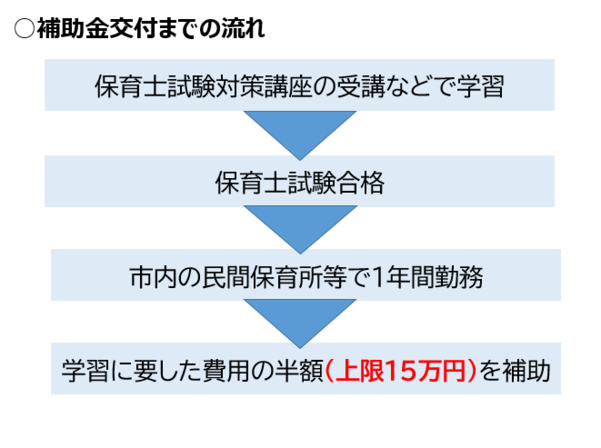

保育士資格取得支援事業

保育士試験対策講座の受講などで学習し、保育士試験に合格後、市内の私立保育所等で1年間勤務した場合、 学習に要した費用の半額(上限15万円)を補助しています。

詳しくは、 保育士試験による資格取得支援事業(ページ番号:13580401)をご確認ください。

■支援2 ≪就職・復職支援≫

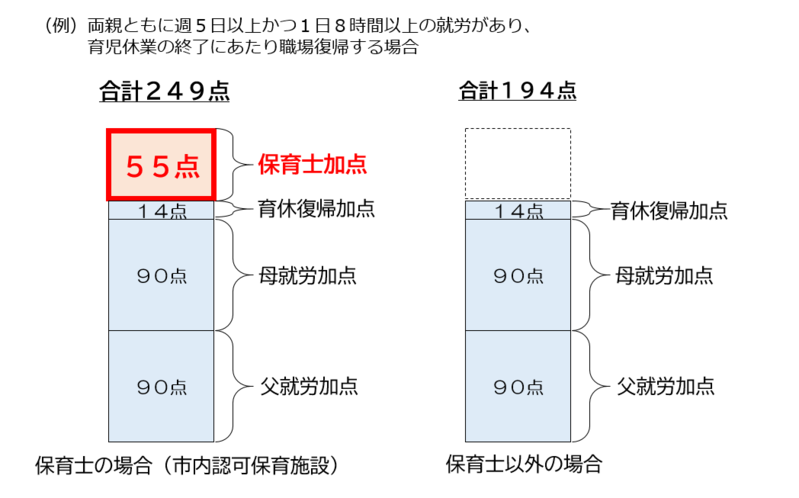

お子さんの保育所等への入所時に加点

市内の認可保育施設で保育士として勤務されている方のお子さんが保育所等へ入所するのにあたり、 調整指数の加算(55点)をしており、保育士さんの再就職支援を行っています。

詳しくは、 保育所等の利用申込について(ページ番号:87033249)をご確認ください。

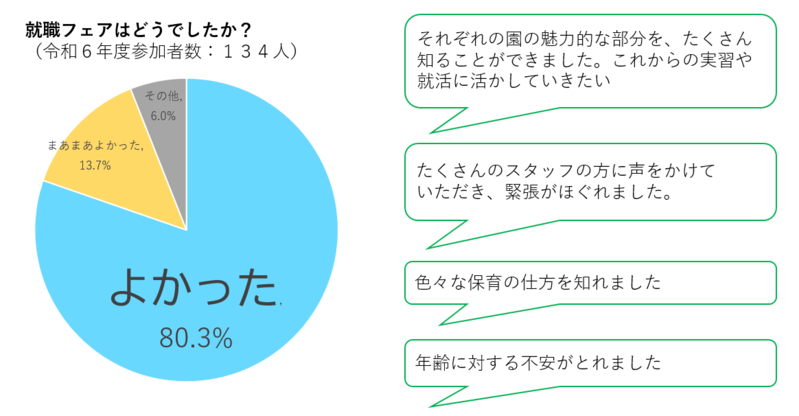

保育士就職フェア(西宮市私立保育協会と共催/参加費無料)

「保育士を目指す学生」や「潜在保育士」を対象に、各私立保育所等の個別ブースを設けて説明会を実施しています。

また、フェア会場には1~2年目の先輩保育士に気軽に質問や相談ができる相談コーナー『Chotto Chat(ちょっとチャット)』が設置されています。園の個別ブースで何を聞いたら良いか分からない、園見学のポイントを教えてほしいなど、初歩的な質問でも気軽に質問できる相談コーナーとなっています。

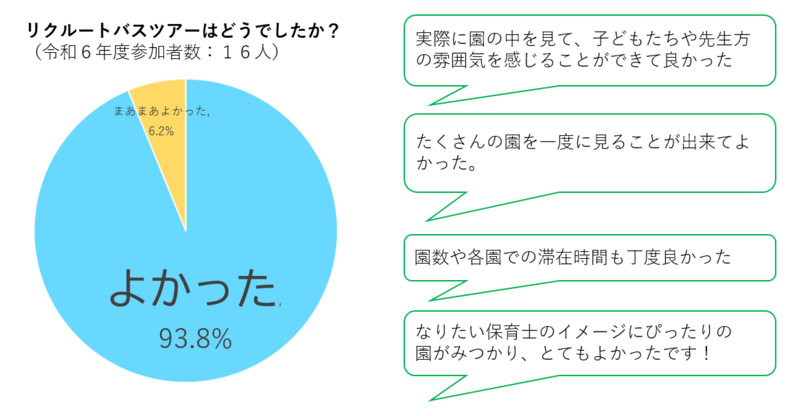

保育士リクルート見学バスツアー(西宮市私立保育協会/参加費無料)

市内の私立保育所等を訪れ、普段の保育の様子等を見学していただけるツアーを実施しています。

詳しくは、保育士リクルート見学バスツアー(ページ番号:14857851)をご確認ください。

西宮市保育士就職支援センター「ここにし」による就職支援

専門のコーディネーターが、保育士さんの就職・再就職をサポートしています。

対象施設は、市内にある民間保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設です。

市内の民間保育施設で働きたい方、迷っている方は、まずは気軽に登録・相談してください。

インターンシップの受け入れ実施(西宮市私立保育協会)

「保育士を目指す学生」を対象に、短期間で保育士としての業務を幅広く体験するものとなっています。

インターンシップにより、より多くの保育現場を体験する機会に恵まれることでより一層の知見を深め、あらゆる物事に対して柔軟に対応できる素地を形成していただけるものです。

また、就職のミスマッチ(学生の皆様の認識と職場の現実との乖離)の防止に繋がれば、保育所等と学生の皆様、双方にとって価値ある体験となることも期待できます。

■支援3 ≪保育の質向上支援≫

国基準を上回る市基準の職員配置を採用

本市では、 国基準を上回る配置基準(市基準)を採用しており、保育士さんにとっても、子どもにとってもより良い環境を提供しています。

また、乳児室の面積も国基準の2倍としています。

| 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 乳児室 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 市基準 | 3人:1人 | 5人:1人 | 15人:1人 | 20人:1人 | 3.3平方メートル |

| 国基準 | 3人:1人 | 6人:1人 | 15人:1人 | 25人:1人 | 1.65平方メートル |

(配置基準は、子どもと保育士の比)

保育士等キャリアアップ研修の実施(西宮市私立保育協会)

幼児教育や障害児保育、保育者支援・子育て支援など保育士としてのスキルアップのための保育士等キャリアアップ研修を実施しています。

保育の質を守る指導監査体制

質の高い保育や適切な職場環境が確保されるよう、保育所等の指導監査を専門に行う保育幼稚園指導課を設置し、保育に関する基準や労働関係法令の遵守状況について確認を行っています。

指導監査の主な内容としては、以下の通りです。

・職員配置や設備の状況

・定期的な避難訓練の実施

・非常災害に対する措置状況

・保育の様子、給食・健康診断の実施状況等の児童の処遇

なお、児童の処遇については、市の保育士が確認し、現場経験に基づいた指導・助言を行っています。

事務作業のICT化

多くの私立保育所等において、園児台帳や指導計画、保育日誌の作成をパソコン等でも行うことができるシステムを導入しており、事務作業の効率が推進されています。

市の専門的なサポート

市の保育士、保健師、栄養士が、各私立保育所等からの子どもの成長発達、健康、食育等についての電話相談または巡回相談等に応じ、支援しています。

地域に即した運営費(施設型給付費)により、安定した施設運営が実現

公定価格の地域区分が15/100と関西トップクラスの高水準であるため、各保育施設の運営のために支払われる施設型給付費が高くなっており、各保育施設はより安定した施設運営が可能となります。

西宮市私立保育協会

西宮市私立保育協会とは?

市内に設置された私立保育所等により組織し、活動しています。

各保育所等の勤務条件や施設見学等については、お電話等でお問合せください。

にしのみや保育士キャリアサポートブック

市内の私立保育所等の事が分かるパンフレット(にしのみや保育士キャリアサポートブック)を作成しています。

西宮市が実施している保育士さんへの支援策や各私立保育所等の各園のイチオシ、先輩の声、採用情報などを掲載しています。

関係機関の取り組み

兵庫県保育協会(兵庫県)

保育士・保育所支援センター「ほいくーる」(保育人材職業紹介所)では、保育士等人材バンクの設置や出張相談・就職フェア、各種研修等を開催しています。

また、保育人材確保対策貸付事業として、下記事業を行っています。

1.保育補助者雇上費貸付(私立保育所等向け)

保育補助者の雇上げ費用(保育補助者1人の場合:年額295万3千円以内、保育補助者2人の場合:年額221万5千円以内を加算)をお貸ししています。(兵庫県内の私立保育所等で、当該保育補助者が3年以内に保育士資格を取得した場合、貸付金の返還が免除されます。)

2.未就学児を持つ保育士に対する保育料一部貸付(復職時)

現在保育士として勤務していない方で、未就学児のお子さんがいる保育士資格をお持ちの方が、保育所等へ勤務(産休・育休からの復職を含む。)した場合、お子さんの保育料の一部(保育料の2分の1(貸付を受ける方1人につき、月額27,000円を上限))をお貸しします。(2年以上兵庫県内の保育所等で保育士として勤務した場合、貸付金の返還が免除されます。)

3.就職準備金貸付(復職時)

現在保育士として勤務していない方で、保育所等に勤務することが決定した場合、就職準備金として上限40万円をお貸しします。(2年以上兵庫県内の保育所等で保育士として勤務した場合、貸付金の返還が免除されます。)

4.未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

現在未就学児のお子さんがいて、保育士として勤務している方で、勤務の時間帯により子どもの預かり支援に関する事業(ファミリー・サポート事業やベビーシッター派遣事業等)を利用している場合、利用料の半額(年額12万3千円以内)をお貸しします。(2年以上兵庫県内の保育所等で保育士として勤務した場合、貸付金の返還が免除されます。)

5.保育士修学資金貸付(学生向け)

指定保育士養成施設で保育士資格取得をめざしている方で、卒業後兵庫県の保育所等で勤務の意思を有する方に、修学費用(入学準備金を20万円、月額5万円を2年間、就職準備金を20万円)をお貸しします。(5年以上兵庫県内の保育所等で保育士として勤務した場合、貸付金の返還が免除されます。)

ハローワーク西宮(厚生労働省)

保育所等から求人票が出ておりますので、自らの条件に合った保育所等をお探しできます。

また、毎月「福祉の仕事を知るツアー」を実施しており、年に1回、私立保育所を見学できるツアーもあります。

保育士試験の充実・特例(厚生労働省・兵庫県)

平成28年度より、年に2回実施されています。

また、幼稚園教諭免許状を有する方に対しては、保育士資格取得特例が設けられております。